破译摩洛哥投资策略

发布时间:2025-03-11 14:52:44作者:张舒文 张小会来源:医药经济报

摩洛哥是中国在非洲的第五大医药贸易伙伴国,其独特的区位优势、开放的经济政策、持续增长的医药市场潜力,以及近年来不断深化的中摩双边关系,正吸引着越来越多的中国医药企业通过产品直接出口、联合研发、技术转移和本地化生产等多元化方式积极布局当地市场。

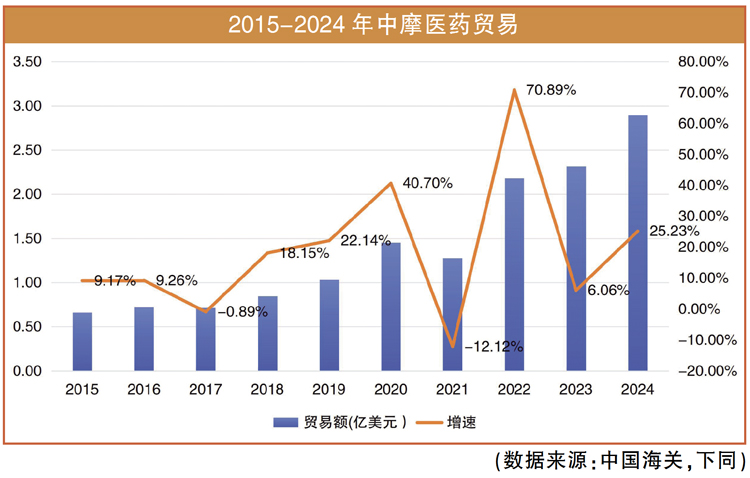

中国海关数据显示,双边医药贸易额从2015年的0.66亿美元增至2024年的2.9亿美元,增长超3倍,年均复合增速达17.8%。2024年,双边医药贸易额达到近十年来最高水平。

面对摩洛哥广阔的医药市场前景,中国药企可通过多维度精准施策,探索更多的发展机遇。

把握政策利好

摩洛哥地处非洲西北端,不仅是连接欧洲、非洲与中东的重要枢纽,也是首个加入“一带一路”倡议的北非国家。

与众多非洲国家相比,摩洛哥在医药监管方面展现出较高的规范性,其法规体系建设不断完善优化。摩洛哥药监采用国际标准质量体系,主要遵循世界卫生组织、欧洲药物管理局和美国食品药品管理局等制定的生产质量管理规范。世卫组织已将该国医药工业列入欧洲区范围。

不过,这种标准颇高、较为严格的监管体系也带来了医药产品审批流程复杂、耗时长且存在不确定性等问题。以药品注册为例,申请文件向国家卫生与社会保障部下设的药监局(Direction du Médicament et de la Pharmacie,简称DMP)提交后,行政类和技术类文件在由药品司和国家药品控制实验室先行评估后,还需交至由公立医院医师、检验师、药剂师等组成的国家上市许可委员会(Commission nationale d'Autorisation de Mise sur le Marché)审议。由于委员会成员不固定且专业背景多元,对产品认知存在差异,会出现审评意见难以达成一致的情况,致使审评周期延长,增加了产品上市的时间成本。

投资建议: 2023年,摩洛哥政府颁布了《新投资法案》,将医药产业列为政府重点鼓励外国投资的关键方向,包括传统中草药的炮制加工,API、化药和疫苗等产品的制备生产,医疗器械制造以及具有药妆用途的海藻生物质加工等。为鼓励本地化生产,吸引外资注入,摩洛哥在税收优惠、土地使用、贷款补贴等方面,推出了具有吸引力的政策“组合拳”。中国药企可抓住相关政策红利,合理规划在摩的生产布局,降低运营成本,以在当地市场站稳脚跟。

医药合作升温

中国海关数据显示,从进出口结构上看,2024年中国对摩出口占双边贸易的95%以上,达2.8亿美元,同比增加38.8%。

医疗器械为主要出口产品,占整体出口额的一半以上,达1.5亿美元。其中,医院诊断与治疗产品出口额超1亿美元,位居器械类产品出口前列,同比增速达68%,体现出摩洛哥对我国中高端诊疗产品的旺盛需求。西药类为第二大出口品类,出口额达1.2亿美元,主要细分产品为氨基酸类原料药以及疫苗等生物制品。

进口方面,自摩洛哥进口金额约0.1亿美元,其中鱼油类保健品占比超80%,达0.87亿美元,但同比下降69%,是导致整体进口份额明显下降的主要因素。

2021年4月,沃森生物与MarocVax公司就13价肺炎疫苗在摩洛哥的成品进口、分销、销售、技术转移及原液供应合作业务签订独家经销协议,并于次年5月发运首批100万剂出口订单。同年7月,中国生物、国药国际和摩洛哥卫生部共同签署新冠灭活疫苗合作备忘录,开启在新冠疫苗原液分装等方面的深入合作。在人用疫苗领域项目合作活跃的同时,中摩企业在生产、技术与商业化合作方面也在向其他药械产品领域拓展。2023年2月,国药国际所属国药外贸与摩洛哥药企Laprophan签订战略合作协议,双方将在原料药、制剂、医疗器械与耗材、药品生产设备等方面开展深入合作。

投资建议: 摩洛哥心血管疾病、糖尿病等疾病高发,降血压、降血糖、降血脂类药物长期处于高需求状态。随着癌症发病率上升,抗癌药物需求也在不断增加。除药品外,诊断类器械、介入治疗设备等需求旺盛,康复护理类设备也具有广阔的市场空间。中国药企可以当地民众健康需求为导向,丰富和优化产品组合,积极布局相关药械产品。同时,密切关注当地医药政策法规、注册审批流程等内容,确保产品顺利跨越准入门槛。

深入洞察需求

近年来,摩洛哥制药产业发展迅猛,市值已超21亿美元,占该国GDP的1.5%。根据德国医药咨询机构Chameleon Pharma Consulting Group预测,未来10年,该产业将以超7%的复合年均增速持续增长。据了解,当地政府已将制药行业视为国家优先项目之一,通过税收减免、资金支持等优惠政策,全力推动药品本土化生产。目前,摩洛哥境内已有超50家制药企业,满足国内约75%的药品需求,成为非洲药品本地化率较高的国家之一。

在当地的制药产业格局中,仿制药领域具有显著生产能力的本土企业占据主导地位,包括Sothema、Afric-Phar、Bottu SA、Laprophan、Cooper Pharma等。同时,摩洛哥积极吸引国际制药巨头投资建厂,赛诺菲、辉瑞、诺华、拜耳等药企均在当地设有生产基地。随着本土药品制造能力日益增强,摩洛哥出口规模也在逐年扩大,每年生产的药品约有10%销往北非、西非和中东市场。

相比之下,摩洛哥本土的医疗器械制造业尚处于起步阶段,整体市场份额在2.5亿美元左右,且90%的器械类产品来自进口。不过,其医疗器械市场增长势头强劲,高端诊断设备、植入式医疗设备以及创新治疗产品等细分领域,未来市场需求旺盛,有望推动当地医疗器械行业发展迈向新高度。

投资建议: 总体来看,相比在摩洛哥市场深耕多年的欧美制造商,或在当地布局日趋成熟的本土药企,中国药企在合作资源积累和国际营销网络建设方面仍有一定差距。建议我国药企积极拓展多元化合作渠道,携手当地有实力、信誉好的合作方,依托其广泛的销售网快速打开市场。同时与医药行业协会等机构建立联系,参与相关医药展会、专业会议、商务交流活动等,积累更多的合作伙伴资源。

此内容为《医药经济报》融媒体平台原创。未经《医药经济报》授权,不得以任何方式加以使用, 包括转载、摘编、复制或建立镜像。如需获得授权请事前主动联系:020-37886610或020-37886753;yyjjb@21cn.com。