资本抢滩 AI制药热辣滚烫

发布时间:2024-07-01 15:20:41作者:逄增志来源:医药经济报

与这个夏天一起升温的,还有AI制药的投资热度。今年以来,AI制药受到资本和市场的追捧,相关领域投融资热度不减。继晶泰科技在港交所主板挂牌上市,引起市场高度关注外,6月21日,剂泰医药宣布完成1亿美元C轮融资。融资资金将主要用于继续推进AI+药物递送平台建设和自研管线的发展,助力剂泰医药在药物递送领域持续创新。

《“十四五”医药工业发展规划》提出,以新一代信息技术赋能医药研发,探索人工智能、云计算、大数据等技术在研发领域的应用,提升新靶点和新药物的发现效率。在政策支持下,AI应用场景不断拓宽,AI制药市场空间逐步打开。本文主要总结上半年AI制药投融资情况。

估值飙升

6月13日,晶泰科技在港交所主板挂牌上市,首日开盘5.39港元,收盘报5.8港元,涨幅7.61%,盘中冲高6.58港元,最高涨幅22.08%。晶泰科技此次净融资10.43亿港元,被誉为“国内AI制药第一股”,给渐趋活跃的AI制药领域再添一把火。

招股书显示,自2015年9月成立至今,晶泰科技已经完成了6轮融资,融资金额近8亿美元,投资人阵容包括红杉中国、五源资本、腾讯、中金等顶级风投。直至2021年7月D轮融资,其估值已达到19.68亿美元,折合人民币127.41亿元,较其2015年Pre-A轮融资时的1030万元估值暴增1236倍,而其上市首日收盘市值也涨至197.59亿港元。

资本青睐的背后,是AI制药抓住技术催熟、政策鼓励、资金热捧等契机,产业加速落地的事实。自2015年起,AI制药领域迎来了一批新兴企业的迅速崛起。中商产业研究院报告显示,2021年AI制药企业投产获得第一轮成效,中国AI制药市场规模为1.63亿元,2022年增长至约2.92亿元,预测2024年将达到5.62亿元。

行业不仅规模大,而且成长速度快。据智药局不完全统计,截至2023年11月,中国AI制药公司已经超过90家,其中融资轮次在B轮以上(包括B轮)的企业占19%。除晶泰科技已经登陆港交所上市交易外,2024年3月27日英矽智能也向港交所提交了上市申请,是其继2023年6月27日后第二次向港交所递表,预计年内IPO上市是大概率事件。

1-5月融资活跃

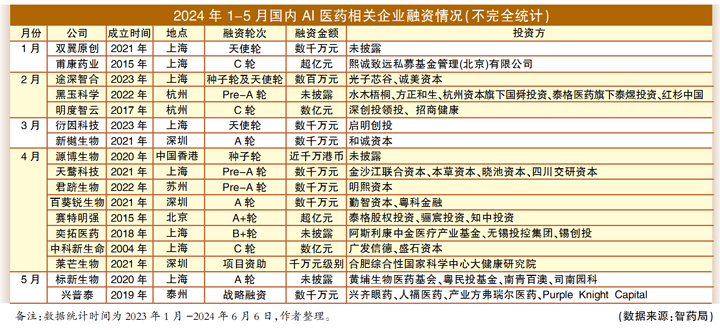

2024年上半年,国内AI制药领域投融资事件频发,无论是融资企业数量还是融资总额,均呈逐月递增趋势,并于4月创出了新高点。据智药局数据监测,2024年1月,全球共有5家AI制药相关企业完成了新一轮融资,披露总金额约5.07亿人民币。其中,中国本土有两家企业获得新一轮融资,分别是完成C轮超亿元融资的甫康药业和完成天使轮数千万元融资的双翼原创。

2月,全球共有10家AI制药企业完成了新一轮融资,披露总金额约32.71亿人民币。其中,中国本土有3家企业获得新一轮融资,分别是AI+蛋白质设计公司途深智合、AI+器官芯片企业黑玉科学以及获得数亿元融资的生命科学领域数字化转型服务商明度智云。

3月,全球共有11家AI制药企业完成了新一轮融资,披露总金额约27.28亿人民币。其中,中国本土有2家企业获得新一轮融资,分别是新樾生物和衍因科技。

4月,全球有18家AI制药企业完成了新一轮融资,披露总金额约12.98亿美元(约合人民币94.04亿元),是今年上半年迄今为止融资数量最多、融资总金额最大的月份。中国本土AI制药企业融资同样创新高,有8家企业喜获新一轮融资,主要分布在经济活跃的长三角地区和粤港澳大湾区。早期项目中,有两家AI+蛋白质相关服务商获得融资,分别是上海天鹜科技完成数千万元Pre-A轮融资,目前已成功交付多款AI设计蛋白质;另一家深圳百葵锐生物完成数千万元A轮融资,聚焦合成生物学领域蛋白和酶设计的产业化及商业化发展。此外,致力于AI驱动的细胞制备设备研发的香港企业源博生物成功完成了种子轮融资,专注于提供自动化与智能化一站式基因服务的君跻生物获得数千万元资金支持;聚焦AI+小分子药物研发的赛特明强完成超亿元A+轮融资;两家位于上海、商业模式相对成熟的奕拓医药、中科新生命也分别完成B+轮和C轮数亿元融资,针对T细胞耗竭、研发代谢增强型肿瘤免疫治疗药物的深圳莱芒生物,获得了千万级资金资助。

5月,全球共有11家AI制药企业完成了新一轮融资,披露总金额约20.21亿元人民币。其中,中国本土有2家企业获得新一轮融资,分别是上海标新生物和江苏泰州兴普泰生物。

近期突破口

从产业链角度看,AI制药广泛分布于上、中、下游三个环节:一是为企业提供AI技术硬件和软件支持,涉及芯片、数据库、云计算等领域,包括英伟达、谷歌、IBM等;二是专注AI药物研发,如英矽智能、埃格林医药,以及IT科技企业,如谷歌、IBM和BAT等;三是集中在药品销售环节,包括药企和医药外包(CXO)企业,涉及复星医药、华东医药、药明康德、药石科技等。

专注AI药物研发的企业是当前阶段AI制药的主力军。AI+新药研发主要包括三种商业模式:AI+SaaS、AI+CRO、AI+Biotech。其中,AI+SaaS企业主要提供AI辅助药物开发软件服务平台,代表企业包括西湖欧米、沃时科技等;AI+CRO企业通过技术服务外包的形式与下游共同推进管线并获得服务收入,如晶泰科技、星药科技等;AI+Biotech企业主要自研药物管线,并以自主/授权/合作等方式推进管线上市,包括英矽智能等。

国内多数AI药物研发企业会涵盖两种或三种商业模式。截至目前,拥有临床管线最多的是英矽智能、埃格林医药,各有5条;冰洲石生物、未知君和锐格医药各有4条。

处于下游环节的药企和CXO公司,也通过合作研发、软件服务等方式进军AI制药赛道。目前,辉瑞、强生、赛诺菲和诺华等国际制药巨头均已与AI公司展开合作。国内头部药企也当仁不让,云南白药与华为强强联合,依托AI技术,将研发新范式运用于药物研发领域,包括但不限于大小分子,涉及相关病症研究、数据库开发等;复星医药则与英矽智能合作共同开发小分子创新药;石药集团2023年8月与英矽智能、晶泰科技开展创新药AI研发战略合作,共同推动创新药物的研发。

进军AI制药领域的医药外包公司更多,包括泓博医药、药石科技、成都先导、美迪西和睿智医药等;药明康德更是在2018-2021年先后投资了7家AI赋能药物研发公司。

★★★ 小结 ★★★

技术只是辅助工具,AI制药的本质还是药物研发。目前,业内尚无一款AI研发的药物成功上市。有券商分析认为,从当前的进展来看,AI制药企业的强项仍然在前端,即早期药物发现阶段。而在后端,尤其进入临床之后,目前AI制药可以赋能或者显著加速的领域并不多。

不过,AI制药的生态闭环已现雏形,AI制药也正在探索更多元化的商业化模式。一旦未来有一个管线跑通制药流程,拿到后续的天价里程碑款项,AI制药将踏上新台阶,书写它的价值,并给整个医药生物行业带来巨大的变革与影响。

或许路远且长,但美好的未来就在前方。

相关<<<

国内AIDD玩家分布概况

AI制药产业日益受到资本市场青睐,全球各大药厂和生物科技公司都在积极发展AI制药。包括初创企业也持续进入AI制药领域,行业竞争激烈。有业内人士指出:“目前,AI制药行业处于优胜劣汰阶段,并出现大型制药公司并购AI制药公司的现象。” 在选择合作对象时,大型药企和互联网头部企业更注重AI制药初创企业的AI技术能力和自研管线的丰富程度,能够提供全面新药研发解决方案的企业将有更多机会脱颖而出。

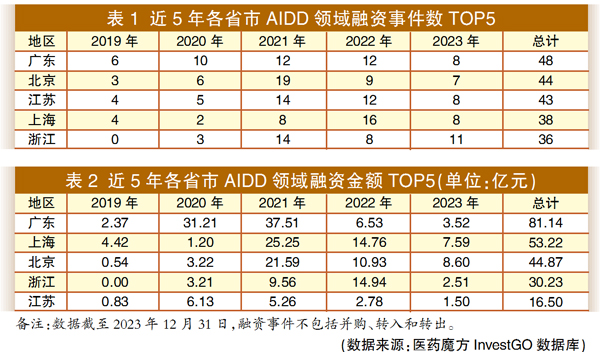

根据医药魔方数据,近年来,AIDD(AI药物发现及开发)交易活动日益频繁,众多跨国药企在该领域进行布局尝试,全球一级市场人工智能+创新药领域融资情况整体呈上升趋势。从全球趋势看,2019-2021年,AIDD领域投资事件的复合年均增长率达84.8%,显著高于创新药领域投资事件的31.0%,上升势头迅猛;2021-2023年,AIDD领域投资事件的复合年均增长率为-9.8%,而创新药领域整体为-20.7%,AIDD领域表现出了更强的韧性。

具体到我国,AIDD的融资事件数主要集中在国内发达地区,无论是数量还是融资金额均领先其他省市。据统计,2023年创新药领域AI企业数量排名前5位的分别是北京(28家)、江苏(26家)、上海(25家)、浙江(19家)、广东(18家)。(本报综合)

此内容为《医药经济报》融媒体平台原创。未经《医药经济报》授权,不得以任何方式加以使用, 包括转载、摘编、复制或建立镜像。如需获得授权请事前主动联系:020-37886610或020-37886753;yyjjb@21cn.com。