中药创新花开半夏

发布时间:2023-08-02 14:32:47作者:本报研究策划中心来源:医药经济报

近年来,在多项政策引导下,中药产业呈现出传承与创新并进,扶持与规范并举的良好态势。今年上半年,中医药相关政策文件仍在密集出台。其中,《中药注册管理专门规定》尤其值得关注,该文件有望对中药新药研发上市、存量批文洗牌带来重要影响,进一步助力产业升级。

与此同时,首个全国中成药集采落下帷幕。从省级集采逐步发展到全国集采,中成药集采品种范围有望持续扩大。此外,2023年医保目录调整工作已经启动,发布已近5年的基药目录也调整在即。在供给端、需求端、支付端的多重驱动下,中药行业以下几大趋势值得关注:

上半年发布中医药相关政策文件

2023年1月

国家药监局发布《关于进一步加强中药科学监管 促进中药传承创新发展的若干措施》

主要内容:1.中药材质量管理:规范中药材产地加工及采购;加大GAP推进;制定《实施审批管理的中药材品种目录》等。2.中药饮片:对其审批管理、炮制规范、生产和质量追溯等皆进行完善优化,中药配方颗粒督促生产企业严格按照备案的生产工艺生产,严格供应商审核。3.医疗机构中药制剂管理:进一步支持医疗机构中药制剂研发、上市;加大对中药制剂的有效性、安全性监测。4.优化中药品种的全流程管理。

2023年2月

国务院发布《中医药振兴发展重大工程实施方案》

主要内容:到2025年,优质高效中医药服务体系加快建设,中医药防病治病水平明显提升,中西医结合服务能力显著增强,中医药科技创新能力显著提高,高素质中医药人才队伍逐步壮大,中药质量不断提升,中医药文化大力弘扬,中医药国际影响力进一步提升。国务院中医药工作部际联席会议有关成员单位要将重大工程实施纳入本单位重点工作;做好资金保障,建立持续稳定的中医药发展多元投入机制;加强监测评估。

2023年4月

国家中医药管理局等八部门发布《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》

主要内容:明确12项重点任务,围绕研究阐发、教育普及、保护传承、创新发展、传播交流等方面协同推进,全面构建中医药文化弘扬体系;提出要加大对中医药文化弘扬工程专项资金的支持力度,依法依规推动政府和社会资本合作,建立健全社会力量参与中医药文化工作长效机制。

新药研发/上市有望加速

2月10日,国家药监局发布《中药注册管理专门规定》(以下简称《专门规定》),并于7月1日起施行。《专门规定》在传承创新的总框架下,强调了中药创新应注重体现中医药原创思维和整体观,鼓励运用传统研究方法和现代科学技术进行研发,阐释中药作用机理。同时,还明确了适合中药的简化注册审批、优先审评审批、特别审批、附条件审批等相应规定。

《专门规定》列举了五种可优先审评审批的注册申请情形,主要针对临床定位清晰且具有明显临床价值的中药新药:1.用于重大疾病、新发突发传染病、罕见病防治;2.临床急需而市场短缺;3.儿童用药;4.新发现的药材及其制剂,或者药材新的药用部位及其制剂;5.药用物质基础清楚、作用机理基本明确。

此外,《专门规定》明确中药注册审评采用“三结合”(中医药理论、人用经验、临床试验)审评证据体系来综合评价。对于来源于古代经典名方、临床实践和医疗机构制剂的中药新药,以及有充足人用经验证据的中药改良型新药等,在特定情形下,可不开展非临床有效性研究和Ⅱ期临床试验。这有助于大大缩短相关产品的研发周期,加速商业化进程。

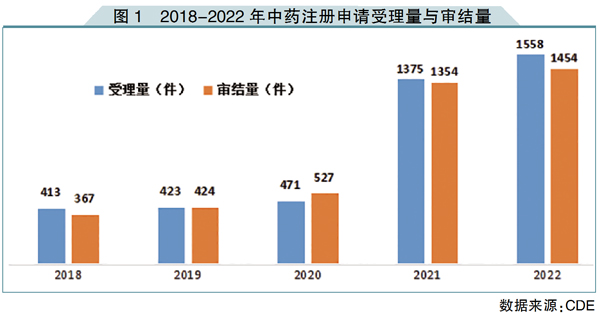

CDE数据显示,2018-2022年中药注册申请受理量年均增长39.4%,远高于生物制品(19.8%)与化学药(10.3%)。尤其新版《药品注册管理办法》施行后(2020年7月1日),2021年中药注册申请呈现爆发性增长。

随着《专门规定》的出台,中药注册分类与上市审批、人用经验证据的合理应用、中药创新药、中药改良型新药、古代经典名方中药复方制剂等相关要求更加具体、明确,有助于中药企业更加明确管线的布局与发展方向,有望进一步促进中药新药的申报与获批。

非独家品种份额向龙头集中

存量中成药在药品再注册的新规下将加速淘汰出清。双管齐下,产业升级的大幕正在徐徐拉开。

《专门规定》第七十五条指出,“中药说明书【禁忌】、【不良反应】、【注意事项】中任何一项在本规定施行之日起满3年后申请药品再注册时仍为‘尚不明确’的,依法不予再注册。”这意味着说明书【禁忌】、【不良反应】、【注意事项】的任何一项在2026年7月1日后仍为“尚不明确”的中成药将无法再注册。《药品注册管理办法》规定,药品注册证书有效期为5年,届满前6个月申请再注册。随着新规出台,大量产品将开展上市后临床试验或真实世界研究,以修订说明书。

国家药监局数据显示,截至2023年7月13日,国内共有中成药有效批文56787件。另有数据显示,近5万个批准文号的中药说明书中,【禁忌】、【不良反应】、【注意事项】三项为“尚不明确”。

由于时间紧、品种多、中药再注册CRO费用较高,中成药行业有望深度洗牌,中小药企和边缘品种、僵尸批文将加速退出市场。已完善主要品种说明书安全性信息的中药创新领军企业,则有望借助政策红利占据更多市场份额。此外,也有企业已前瞻性开展主要非独家大品种的循证医学研究,可借助资金优势开展循证医学临床或真实世界研究来完善说明书。由此,非独家品种市场份额将向龙头企业集中。存量批文的供给侧改革将有效推动中成药质量提高和产业升级。

中成药集采提质扩面

6月21日,全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果公示》,共有63家企业、68个报价代表品中选。中选率达71.6%,中选品种价格平均降幅为49.4%。

2020年起,中成药集采开始陆续在金华、河南等地开展试点,随后逐步扩面到跨省联盟集采,湖北、广东、山东、北京等地相继完成大品种中成药集采。2022年9月,全国中成药联合采购办公室成立,中成药国采就此拉开帷幕。随着中成药集采从广度和深度逐步推进,中药企业将面临更多机遇和挑战,形成新的竞争格局。

本次中成药全国集采基本延续了此前省际联盟的思路,并进一步完善规则、强调市占率、临床认可度等因素。开标结果也符合业内预期,中选价格平均降幅略低于化药全国集采(7次化药国采平均降幅均值约为54%),且独家品种降幅较小,7个独家品种平均降价35.2%。

长远来看,中成药集采能够为企业拓宽销售渠道,提升市场需求提供机会,具有研发创新能力、品种涵盖中药创新药和中药独家品种的药企有望脱颖而出,龙头企业优势也将有所凸显。

此外,中药饮片联采已启动,总体思路以“保质、提级、稳供”为主,实行质量先行,加大道地中药材跨区域的推广力度。5月22日,全国首次中药饮片省际联盟采购拟中选结果产生,21个中药饮片品种共有100家企业中选,平均降价29.5%,最大降幅为56.5%。

医保/基药目录调整刺激放量

医保目录和基药目录的调整无疑会对中成药的品类放量产生重大影响。前者更侧重支付端的打通,后者则在优先使用保障供应等方面的属性更强。

目前,医保目录已实现每年一次的常态化调整,中药新药尤其是中药创新药进入医保路径较为通畅,利于其快速在院端实现放量。目前基药目录仍为2018年版,《国家基本药物目录管理办法(修订草案)》自2021年发布后暂无后续进展,新版目录尚待出台。

中药谈判通过率高

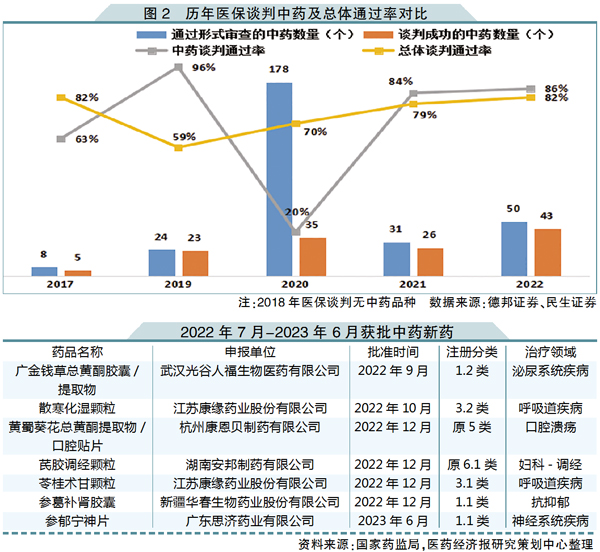

医保目录中,中成药数量逐年增长,中药新药成为新增主力。2018-2022年医保目录覆盖的中成药数量分别为1238、1321、1374、1374、1381个。尽管2022年医保目录仅净增7个中药产品(新增8个,调出1个),增量远少于2019-2020年,但新增的8个产品均为2021年获批的中药新药,这也从侧面反映出中成药发展逐步进入高质量发展新阶段。

医保谈判是每年医保目录调整工作的“重头戏”,从中药产品近几年的谈判结果来看,主要呈现以下特点:

一是谈判通过率较高。除2020年由于通过形式审查的基数较大导致通过率相对较低外,2017年以来的几次医保谈判中,中药的通过率均保持较高水平,其中2019、2021、2022年中药医保谈判通过率分别为96%、84%、86%,高于总体通过率的59%、79%、82%。

二是价格降幅较为温和。中药在医保谈判中往往具有一定溢价优势,一方面由于其机制复杂、独家品种多、专利期较长,形成较高的研发壁垒,部分品类竞争者较少;另一方面,不同于西药原料拥有明确的质量标准,中药材产地众多、质量好坏难以量化衡量,一味压价可能导致“低质低价”的局面。从医保谈判结果来看,2019、2020、2021年中药平均降幅均低于西药平均降幅,价格承压相对较小。

经梳理,2022年7月-2023年6月共有7个中药新药获批,有望在今年首次参与医保国谈,最终能否顺利纳入医保目录,有待后续追踪。

新版基药目录增补机会

2018版基药目录发布至今已有近5年,原则上的三年调整周期已过,新一轮国家基药目录调整有望启动。2021年11月,国家卫健委就《国家基本药物目录管理办法(修订草案)》向社会公开征求意见(以下简称“意见稿”),待正式文件出台后,基药目录也将随之迎来更新。

从过往基药目录调整特点与意见稿的新规来看,中成药将是本次基药目录的重要调整方向之一,有望新增多个品种。

从药品构成来看,基药目录中成药占比逐步提高。自2009年我国正式实施基本药物制度以来,分别于2009年、2012年、2018年对国家基药目录进行了调整,药品品种数由2009年的307个品种,增加到2018年的685个品种。其中,中成药从2009年的102种增至2018年的268种,占比由33%提升至39%。从2018版基药目录来看,中药调入67种、调出2种,其中新调入的绝大多数是独家品种,数量为48个。随着更多中药创新药上市,更多独家品种有望纳入基药目录。

基药目录调整新规强调中西药并重,新增儿童药目录。意见稿显示,基药目录调整方向坚持对药品保证供应的基本要求,符合临床使用规范,强调中西药并重。同时,新版基药目录还拟新增儿童基药目录,结合WHO等海外基药目录进行制定,并优先纳入医保、谈判、集采、过评药物。2018版基药目录已将儿科用药单独划分为一类,其中化药仅有3种,而中成药有13种。

基药目录调整脚步渐近,对于中成药而言,预计近几年上市、积累了较多上市后临床数据和用药经验的产品与临床数据扎实的独家品种将迎来更大的机会。

此内容为《医药经济报》融媒体平台原创。未经《医药经济报》授权,不得以任何方式加以使用, 包括转载、摘编、复制或建立镜像。如需获得授权请事前主动联系:020-37886610或020-37886753;yyjjb@21cn.com。