早期投资缩水 创业主体更迭

发布时间:2023-07-05 10:53:48作者:浩然来源:医药经济报

在医疗投资领域,“投早投小”的回报潜力更大是不争的事实。

对于好的投资机构来说,区别在于:有些机构更擅长识别“早”“小”项目,有些机构更擅长依托资金与资源实力把已经不太“早”不太“小”但更容易识别的好项目带到更高的层次,大的机构两手都抓、两手都硬。

目前,虽然“投早投小”理念一直未变,但在“投给谁”上,市场却在发生变化。一个个早期项目投资背后折射的其实是整个医药创业历程的变迁。

早期投资力减

当下的医药投资市场有三个特征:其一,无论一级市场还是二级市场整体情况景气都不胜往昔,相应地,早期投资市场也会受到影响;其二,已然告别医疗投资市场“僧少粥多”的黄金时代,进入了“僧多粥少”的时代;其三,资本市场“热”到一定程度就会转“冷”,符合事物客观发展规律。因而市场目前处于阶段性谷底。

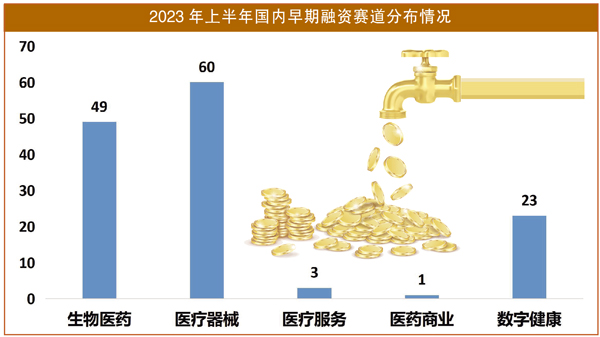

根据动脉橙数据,2023年上半年早期融资(种子轮、天使轮、Pre-A轮)一共136起,相比2022年同期减少67起。

把视线放在头部机构:比如高瓴创投2023年上半年只投出了医日健和迪视医疗两起早期投资,而2022年同期是8起;红杉中国2023年上半年推进了苏州慧疗、丹擎医药、华源再生医学、循原科技4起早期投资,而2022年同期是9起。跟随市场的变化,头部企业对早期项目的投资力度也在减小。

“投给谁”变迁史

那么,在“投给谁”上,市场究竟有哪些变化?

回顾近三十年的医疗早期项目的发展历史,仿佛看到了整个中国医药产业从弱小走向强大、从荒芜走向繁荣、从星星之火走向燎原烈焰的波澜壮阔的发展史。从海归博士到企业高管到大学教授,几代医药创业者的前仆后继成就了创业者们自身的辉煌,也成就了中国医药的辉煌。

先觉期:第一批海归科学家

【案例】 2000年,在美国CRO上市公司PDD担任科研总监的李革回国创立了药明康德,而今的药明康德已经成为医药领域的大鳄,旗下拥有药明康德、药明生物、药明巨诺三大上市公司,还投资了不少BioTech初创企业;1998年,留美博士洪浩归国创立了CDMO公司凯莱英,凯莱英公司在疫情期间获得了辉瑞百亿订单,并于2021年12月在港交所成功上市……

20世纪,在医药资本市场还尚未形成的年代,如洪浩、李革这样的第一批海归科学家们先知先觉选择了回国创业,当时的国内创业土壤并不适合创新药物,而更适合借助国内人力成本优势的CRO、CDMO等模式的创业,这也是药明康德和凯莱英的选择。药明康德的早期投资人是太湖水集团,凯莱英则直到2010年才引入海达投资。当然,药明康德和凯莱英成功的背后,则是第一批数量更多的海归科学家们医药创业失败的案例。

活跃期:第二批海归科学家

【案例】 2010年,美国国家科学院院士王晓东辞去美国所有职位回国,与欧雷强一起创立了百济神州;2009年,美国UBI公司副总裁刘世高回国加入复星医药,并与复星医药创立了复宏汉霖;2009年,在赛诺菲巴斯德负责全球工艺开发的宇学峰回国创建了康希诺生物;2008年,在美国Panorama研究所担任抗体工程研究部主任的房建民回国与荣昌制药一起创立了荣昌生物制药……

2008年左右,中国医药资本市场已经开始活跃,前述这些企业的设立以及发展背后都离不开资本。如百济神州背后的高瓴资本,康希诺生物背后的启明创投,带来了一段段资本与科学家们互相成就的佳话。

大约在2008年美国次贷危机前后,第二批海归科学家回国创业开始蓄足势能。此时,中国资本市场也逐渐孕育成形。两股强大势能的汇聚下,中国BioTech行业出现了创业井喷的“黄金十年”,创业方向也基本转移到了创新或者类似药的研发上。而今不少BioTech公司如百济神州、再鼎医药、复宏汉霖、君实生物等都在这股浪潮中诞生。

涌潮期:跨国药企中国高管

【案例】 曾经也是始于早期项目而今已经成功上市的天境生物公司成立于2016年,其创始人臧敬五此前是葛兰素史克中国区研发负责人;同样成立于2016年的和铂医药创始人王劲松创业前是赛诺菲中国研发中心总裁;更早些成立于2015年的基石药业的创始人江宁创业前是赛诺菲中国临床研究中心副总裁;再早成立于2011年的华领医药创始人陈力创业前是罗氏中国首席科学官……

彼时,海归科学家们从背景来看在国外并非在最好的企业或者研究所,背景最好的那批中不少人都选择回到跨国药企的中国研发中心担任研发总裁之类的岗位。外部世界逐渐推高的创业浪潮,特别是2016年2月百济神州于纳斯达克的成功上市激发了跨国药企研发高管们的创业之心,天境生物、和铂医药就是这样的案例。

交汇期:大学教授/临床医生

【案例】 2019年成立的致力于新一代蛋白降解剂药物研发的杭州阿泰克生物科技公司的科学创始人丁澦是复旦大学生命科学学院教授;去年7月获得夏尔巴、华盖资本等3000万美元A轮投资的济景医疗公司创始人鲁伯埙同样也是复旦大学生命科学学院教授;今年3月获得聚明创投、顺位资本等超亿元Pre-A轮融资,专注于mRNA疫苗研发的苏州慧疗公司联合创始人、CTO赵李祥是苏州大学医学部基础医学与生物科学学院的教授……

早期项目“投给谁”的故事并没有结束。继研发高管们之后,哪里还可以找到最好的创业者们?答案肉眼可循,在10多年的政策及产业发展带动下,象牙塔里教授们的研究开始累积不少有转化潜力的研发方向或者标的。前文提到的阿泰克生物、济景医疗和苏州慧疗都是这样的案例,而创业的方向基本都是创新药或者创新技术。

目光向前,未来,医药公司研发总监、研发主管等中层研发人员,二三线大学医学相关的教授副教授,以及临床医生特别是外科医生等群体中的有创业者精神的从业者们,都有可能成为创业家,成为新的早期项目来源。

此内容为《医药经济报》融媒体平台原创。未经《医药经济报》授权,不得以任何方式加以使用, 包括转载、摘编、复制或建立镜像。如需获得授权请事前主动联系:020-37886610或020-37886753;yyjjb@21cn.com。