淘金“中特估”医药四大谱系

发布时间:2023-05-29 10:49:01作者:一歌来源:医药经济报

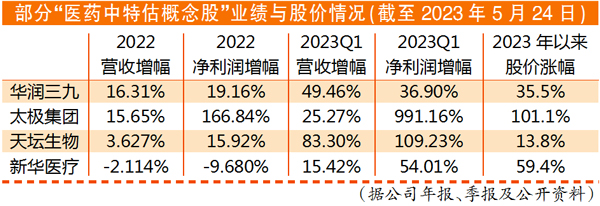

2023年以来,过去股市长红的白酒医药板块行情波动,而“中特估”(中国特色估值体系)概念却异军突起,华润三九、太极集团等央国企深改股,国药控股等医药商业股,天坛生物等疫苗股,无视大盘波动调整走出单边上涨行情。

资本市场上的“中特估”概念是个新主题。被冠以“中特估”的股票有几个明显特点:大部分具有央企国企背景;股票盘子大,以往股性相对不活;经营方式、盈利模式等有中国特色;有业绩和政策双支持,但估值以往不被认可等。

“中特估”概念2022年11月21日在金融界论坛上提出后,很快得到业内以及投资者认可并深度挖掘,成为2023年度仅次于人工智能(AI)的第二大热门主线。

第一批热门“中特估”股票以中字头居多,其中有不少医药股,不妨称之为医药“中特估”。“医药中特估”主要包括以下四类:

中药股绝对主力

中药股是“医药中特估”的绝对主力,原因有二:一是中药产业本身具备中国特色属性,适用于中国特色估值体系,因此,与其他板块要看“出身”不同,整个中药板块都可以归入“中特估”。二是中国特色估值体系的作用在中药股上已经初步显现,中药股已经走过估值修复的第一阶段,正在向第二阶段的价值发现进军。

得益于国家政策的大力支持与扶持等因素,2022年第四季度以及2023年第一季度,中药股业绩明显提速,资本市场认可度随之提高。

在A股75家中药上市公司中,2022年营业收入超过100亿元的有7家,白云山以逾700亿元摘得桂冠。39家中药股归母净利润实现同比增长,其中5家业绩实现翻倍、8家归母净利润在10亿元以上。白云山净利润最高,为39.67亿元;云南白药次之,约为30亿元;片仔癀、华润三九、以岭药业、济川药业归母净利润也在20亿元以上。

2023年一季度,中药板块收入增长14.69%,扣非净利润增长31.31%,是医药领域增速最快的细分板块,其中康恩贝、太极集团、天士力、吉林敖东等13家公司净利润同比增幅均超过100%。

商业公司头部聚能

头部医药商业公司具有强烈的“中特估”特色。一方面,我国大部分头部医药商业公司起家于早期计划经济时期的大型医药站,这些头部公司借助改革东风以及全国布局、率先IPO等优势迅速做强做大。由于多家头部公司的央国企身份,在国企改革三年行动收官(2020-2022)后,新一轮国企改革东风又至,决定了医药商业股也是医药“中特估”主力。

据中国医药商业协会数据,2021年,我国医药批发市场以国药集团、上海医药、华润医药、九州通四家为主,四家主营业务收入占比44.2%,同比提高1.6个百分点。而据2022年上市公司年报,国药控股分销金额超过4000亿元,上海医药和华润医药分销金额都在大约2000亿元的水平,九州通分销金额超过1200亿元,均实现同比正增长。并且,四家公司分销业务收入贡献占比均超过70%。

另一方面,2017年全面实行“两票制”后,医药批发百强企业市场份额从2017年的70.7%持续提升至2021年的74.5%,2021年前10位企业市场份额占56.8%。行业集中度持续提升,中药、批零一体化、器械、麻药等特色业务深入开展,助力相关企业盈利能力提升,“中特估”的估值作用有待进一步体现。

其中,国药控股可谓医药“中特估”的商业龙头。在提升分销业务规模效应的同时,国药控股积极推进业态结构优化。如加强分销网络的服务能力,确保两广、华中、长三角及华北重点区域和市场实现稳定增长;加速推进供应链模式创新和服务转型,拓展新的增长点;通过与生产厂商的深入合作,逐步完善“医药患险”“批零一体”的服务生态。针对创新和原研类产品,制定个性化的行销推广方案,已经与诺华中国、参天制药、辉瑞、勃林格殷格翰等企业合作。

生物板块多因协力

在严格的市场监管、极高的行业门槛与政策壁垒下,生物制品领域的血制品/疫苗板块当仁不让纳入医药“中特估”,尤其是天坛生物、华兰生物等龙头股,备受主力青睐。

其中,天坛生物实控人国药集团、控股股东中国生物综合资源丰富强大,公司在新建浆站等方面优势明显。作为国内血制品行业龙头,拥有人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子等三大类十余个品种。截至目前,拥有单采血浆站(含分站)总数超过100家,其中在营单采血浆站(含分站)数量约70家,筹建浆站超过30家,血浆站数量继续保持国内领先。2022年公司实现血浆采集量2035吨,约占行业总采浆量的20%。同时,建立了涵盖血液制品和基因重组产品的研发管线,重点布局高浓度人免疫球蛋白、特异性人免疫球蛋白、血源性凝血因子、重组凝血因子、微蛋白制剂等新产品。

医械“宠儿”迎机遇期

近年来,受益于国内医疗新基建、国产替代大趋势及高端制造“出海”,优质国产医疗设备企业迎来黄金发展机遇。

例如,具有地方国企背景、山东省国资委为实控人的新华医疗,成为医械“中特估”板块的“宠儿”。新华医疗年报显示,2022年,该公司医疗器械制造类产品和制药装备产品在主营业务收入中的占比提升到59%,同比增加8个百分点。

延伸思考<<<

迎业绩与估值“戴维斯双击”

很多投资者把“中特估”视作概念炒作,认为有可能是“一阵风”。但笔者认为,“中特估”的提出,反映了当前阶段资本市场的顶层设计,而且“中特估”对我国医药行业有着实质性指导意义。

估值体系提升吸金

众所周知,估值体系是成熟资本市场决定股票价格的根本标准:PE(市盈率)高低直接关系到上市公司的股价,某个行业估值体系能稳中有升,说明该行业有望长期稳定发展、拥有较高的资本流入,该行业上市公司的市值也能逐步提升。

就“医药中特估”而言,如果医药板块的中国特色估值体系能藉此建立,意味着医药板块具有确定的长期投资机会,可吸引大资金持续流入。这也符合“中特估”提出的本意,即解决“部分行业和企业的估值水平与其基本面和社会贡献不相匹配,导致市场对其价值认知存在偏差”问题。

事实上,我国A股市场医药国企的市场估值相较民企具备明显优势。据德邦证券研报,截至2023年3月3日,A股市场民营企业估值26.3倍,国有企业估值22.9倍,国企估值仍有较大上升空间。

对于投资者而言,“医药中特估”有一个逐步认识、挖掘并认可的过程,这也会体现在相关上市公司的股价走势上。华润三九、太极集团等央国企深改概念股既有业绩成长性支撑,又有深改想象空间,今年以来股价气势如虹,而中药指数走势稳健显然意在长远。

外溢效应多点开花

医药国企改革有望成为2023年“医药中特估”的重要投资主线。目前“医药中特估”正从央企向地方国企演进,从华润系、国药系持续发力,到重庆国资(重药控股)、福建国资(片仔癀)、天津国资(津药药业),再到山东国资(新华医疗)纵深推进,有望出现多点开花走势,其效应或将外溢到相邻的其他“医药中特估”公司。

对整个医药行业来说,价值投资也好,“中特估”概念炒作也罢,最重要的是抓住政策支持扶持、医药消费需求激增等机遇,进一步优化医药政策与消费环境,鼓励上市药企向创新药、新科技、高质量发展等方向聚焦发力,引导资本界重新认识并估值医药行业,实现2023年业绩与估值“戴维斯双击”,迎接医药行业全面复苏。

此内容为《医药经济报》融媒体平台原创。未经《医药经济报》授权,不得以任何方式加以使用, 包括转载、摘编、复制或建立镜像。如需获得授权请事前主动联系:020-37886610或020-37886753;yyjjb@21cn.com。