医械“智”造 “器”场拉满

发布时间:2023-05-04 13:48:30来源:医药经济报

ChatGPT的“出圈”现象将市场目光聚焦于人工智能(AI)交互能力的再一次突破。医学被认为是人工智能应用中最有可能率先实现商业化的细分领域。据IDC预计,到2025年,人工智能应用市场总值将达到1270亿美元。其中,医疗行业将占市场规模的五分之一。

人工智能为医疗带来史诗级变革。世界各国无不高度重视人工智能医疗器械相关产业发展,不断升级产业政策战略。目前,我国医疗器械产业已成为人工智能赋能实体经济发展的重要方向。

集聚强链凸显

我国“十四五”规划纲要明确人工智能深入赋能传统行业成为发展重点,并提出鼓励在智慧医疗、智能交通、智慧能源、智能制造等开展试点示范,加快推动数字产业化。《“十四五”医疗装备产业发展规划》进一步明确,要加快智能医疗装备发展,鼓励医疗装备嵌入人工智能、工业互联网、云计算等新技术,推动医疗装备智能化、精准化、网络化发展,提升重点医疗装备供给能力。2021年,工业和信息化部、国家药监局联合印发《关于组织开展人工智能医疗器械创新任务揭榜工作的通知》,聚焦“智能产品、支撑环境”两个重点方向,设置8类揭榜任务,征集并遴选一批具备较强创新能力的单位集中攻关。

由于人工智能医疗器械产业具有高技术、高风险、长周期、多学科交叉的特点,企业为快速获得技术、人才、资金等资源,多选择集中区域聚集。京津冀、长三角、珠三角三大地区的人工智能医疗器械产业数量占全国60%以上。其中京津冀地区立足拥有大量优质医疗资源,同时依托人工智能与生物医药两大支柱型产业基础,产业链条完整全面。截至目前,北京市企业人工智能医疗器械三类证获批数量占全国近半数;长三角地区依托眼科、骨科、手术器械等医用耗材的生产加工能力,侧重智能体外诊断、智能验光仪等小型检验诊断类器械的设计创新;珠三角地区依托高端制造业基础,聚焦智能重症呼吸机、监护仪等大型治疗监护类器械的研发生产。

资金争入赛道

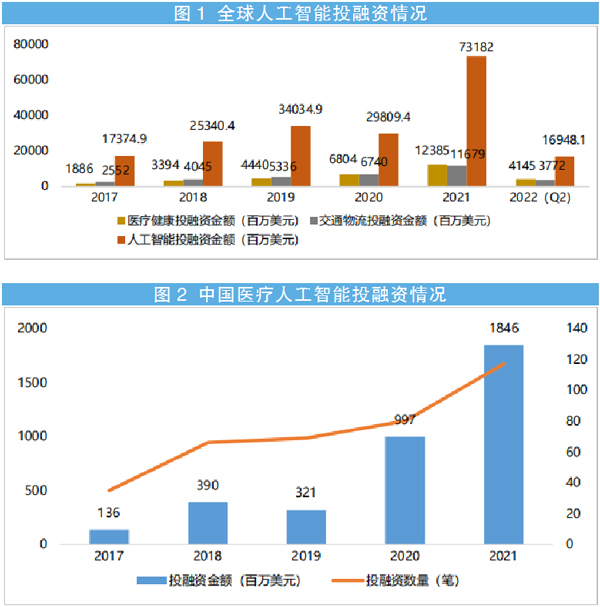

近年来,受疫情、技术期望趋于理性、资本市场泡沫破裂等多方面因素影响,全球人工智能领域投融资增速有所放缓,2020年投融资金额出现下降趋势。不过,“人工智能+医疗健康”赛道的吸金能力依然强劲,投融资金额与笔数继续保持高速增长,并于 2020年首次超过交通物流领域,成为全球人工智能领域中投融资占比最大的模块。近5年来,全球医疗人工智能投融资金额的年均增长率高达60%,2021年为123.85亿美元,占人工智能全领域的16.9%。

我国医疗人工智能投融资金额和笔数同样持续增长。2020年,受国内首张人工智能医疗器械三类注册证获批这一重要利好的影响,投融资金额增幅高达211%,共计9.97亿美元。2017-2021年,年均复合增长率达85.91%,投融资金额累计为37亿美元。同时,我国医疗人工智能领域的投融资轮次逐年后移。2017年,我国医疗人工智能投融资尚处于萌芽阶段,种子/天使轮及A轮类的初创公司占比高达79%,但随着技术发展进步,到2021年,种子/天使轮投融资占比降为54%,而B轮、C轮等比重不断增大。2021年,主营眼科人工智能医疗器械产品的鹰瞳科技在香港正式挂牌上市,成为国内“人工智能医疗器械第一股”。随后,推想医疗、科亚医疗、数坤科技等公司也开启IPO进程。

面临诸多挑战

随着监管路径逐渐清晰以及产业发展逐步成熟,我国人工智能医疗器械取得注册证的步伐加快,截至 2022年10月,已有62款人工智能医疗器械获批,预期用途包括辅助分诊与评估、定量计算、病灶检测、靶区勾画等。不过,虽然我国人工智能医疗器械产业发展态势良好,但整体仍处于发展初期,面临诸多方面挑战。

技术瓶颈及核心基础有待突破

在算法层面,目前多数人工智能算法缺乏在医学上的可解释性,由于其具备黑箱属性,导致患者在就医时无法取得诊断决策背后的依据,这将在一定程度上影响患者对医生的信任度以及后续的治疗效果。在基础设施层面,产品研发中所使用操作系统、前端开发环境、算法框架均以国外开源产品为主,我国话语权相对较弱,随时存在规则体系被恶意变更的风险。在关键零部件层面,我国产业创新能力不足,多数高端产品的自研路径仍存在脆弱点,例如我国智能手术机器人的光学跟踪定位系统以及机械臂高度依赖进口。

产业闭环商业模式尚未形成

人工智能医疗器械产业目前尚未形成完整的商业闭环,人工智能医疗器械产品想要成功实现规模商业化,必须依次完成注册准入、物价准入、医保准入。当前在注册准入层面已取得突破性进展,但物价准入和医保准入仍处于初期阶段。

产业发展支撑环境需完善优化

一方面缺乏跨领域跨行业交流合作平台。由于不同疾病诊疗流程差异较大,医生与技术提供方之间交流与合作不足会导致研发的产品与临床需求之间出现错位。另一方面支撑产品研发的医疗数据仍较为零散。我国有较大规模的医疗数据资源优势,但产业链各个环节获取数据方式较为受限,目前仍以相对碎片化的方式存储保存于医疗机构内部,数据要素价值尚未充分显现,无法对人工智能医疗器械的研发、生产、评价进行系统化、体系化的支撑。

建议三措并举

一是加快突破关键技术瓶颈。基于当前存在的多方面技术瓶颈,鼓励企业、医疗机构、科研院所共同组建跨领域的创新联合体,集中力量协同攻关,优化人工智能算法在医疗领域应用的可解释性、泛化性与鲁棒性,突破人工智能医疗器械关键零部件、元器件、基础设施等核心环节,加快补齐制约产业发展的瓶颈短板。

二是深化产业商业应用模式。深入研究人工智能医疗器械的卫生经济学效益与价值评估框架,研究建立符合我国国情的人工智能医疗器械产品物价申请范本、定价方法、合理定价区间,探讨针对确有显著效益产品的医保支付可能性,推进人工智能医疗器械商业化应用试点,形成可复制的典型标杆应用。

三是完善产业发展支撑环境。借助区块链、隐私计算等新一代信息通信技术,研究建立起面向产业开放、价值共享、安全规范的数据流通共享机制,结合医疗产业特点,联合推动建设产业基础服务平台,为行业提供权威可靠的医疗数据共享、信息交流平台等基础支撑。

概览<<<

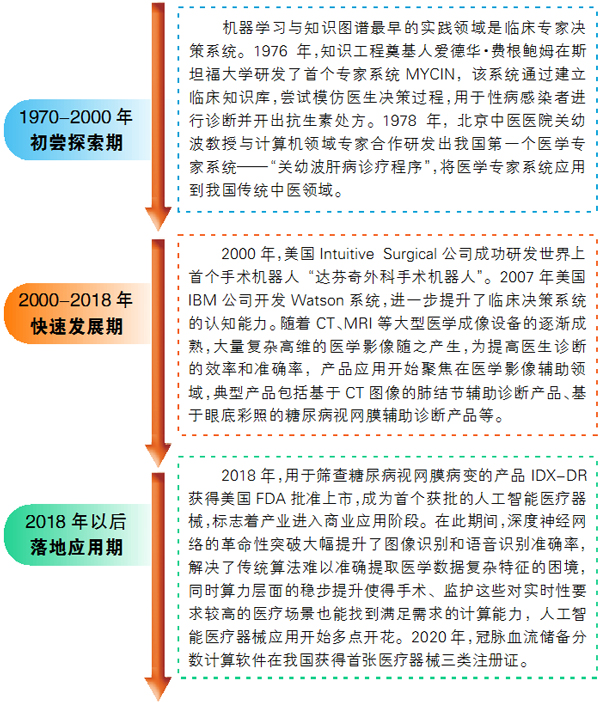

人工智能医疗器械发展路径

特别鸣谢:众成数科、人工智能医疗器械创新合作平台、中国信通院对本版稿件的大力支持

此内容为《医药经济报》融媒体平台原创。未经《医药经济报》授权,不得以任何方式加以使用, 包括转载、摘编、复制或建立镜像。如需获得授权请事前主动联系:020-37886610或020-37886753;yyjjb@21cn.com。