以价换量显效 资本情绪反转?

发布时间:2022-07-18 09:46:21作者:本报记者 马飞 齐欣来源:医药经济报

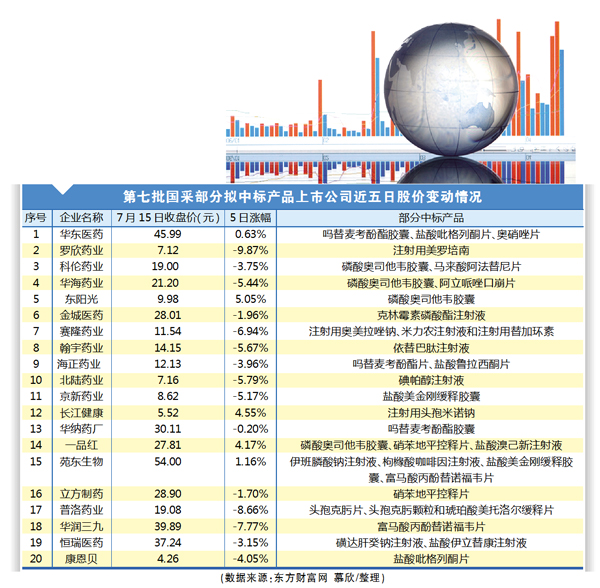

第七批国采让医院销售额700亿元的60个品种在酷热的七月沸腾多日,然而7月13日集采拟中选结果公布,并未在K线图里如往期一般引起大幅波动。7月14日收盘,上证指数微跌0.08%,深证成指涨0.75%,医药股喜忧参半。既有以东阳光药为代表的拟中选企业通过大幅降价保住了市场份额,但投资者不买账,截至7月14日收盘,股价连跌5.92%、3.23%;也有以海思科、恒瑞医药、石药集团等为代表的拟中选企业以价换量走出了收跌领涨的态势,二级市场对集采影响的判断越来越趋于理性。

形成对比的是,同日创业板强力拉升站上2800点,收涨2.63%,生物医药领涨。机构陆续控制了集采影响较大的标的持仓,它们押注长期价值赛道背后的底层逻辑何在?这次拟中选结果映射出新变化:平均降价幅度最小,品种竞争最激烈,未来集采又将如何重构产业格局?

借集采回笼现金流 管线迭代驱动增长

根据第七批全国药品集采拟中选结果,217家企业321个产品获得拟中选资格,拟中选药品平均降价48%。截至目前,多家药企已经发布拟中标的公告,包括科伦药业、华东医药、金城医药、赛隆药业、翰宇药业、海正药业、北陆药业、京新药业、长江健康、华纳药厂、一品红、苑东生物、立方制药、普洛药业等。

受拟中选结果公布的影响,一些个股出现下跌情况。仅7月12日、13日两天,恒瑞医药股价收跌2.85%,石药集团收跌3.83%。不过,也有多只拟中标企业打破股价下降“魔咒”,出现上涨。7月13日收盘,华东医药等涨幅超3%,科伦药业、北陆药业、华纳药厂等药企跟涨。

招商证券表示,第七批国采的影响可控,因为这些主要传统药企中标或未中标产品均为 2021-2022 年启动销售的仿制药品种,原有收入贡献较低。

对于这些拟中选企业,部分品种可能借助集采获得更大的市场,从而提高企业市场占有率,给公司的未来经营业绩带来积极影响。但中标药品也有可能影响药企的利润水平,特别是对于一些药企销售收入占比较大的拳头产品而言,中标集采后可能会由于大幅度降价而导致整体利润缩水。

目前,集采已成为影响业绩变量的决定性因素。如奥司他韦口服常释剂型拟中选企业之一东阳光药公告坦言,集采给其业绩带来新挑战。2021年受疫情及竞品因素影响,其奥司他韦系列产品断崖式下滑,销售额约5.55亿元,同比下降73.19%。

本轮集采中,东阳光药以最低报价每粒0.99元中标,中标企业还有华海药业、科伦药业和齐鲁制药等,而原研药出局。据米内网数据,2019年国内公立医院终端奥司他韦销售额近60亿元,东阳光药占据约90%的份额。如今,以超低价中标意味着巨幅降价将对业绩产生很大影响。

“我们认为,集采倒逼药企具备独立自主的原材料供应能力、快速的市场反应能力、充足的供货能力及顺畅的销售全渠道。”方源资本合伙人康雁表示,集采等政策不断优化,长周期的赛道可让我们真正关注价值的本质,过评仿制药依靠集采快速占据市场回收资金,反哺创新药研发,构建新药产品群。在这个逻辑里,如何快速研发新品?如何快速试错进行迭代?如何缩短上市周期?考验着企业的创新力。

而管线迭代驱动增长,又需要短线的现金流支撑。如注射用奥美拉唑钠,过半市场由奥赛康和阿斯利康把持,但两家企业均未中选。据奥赛康称,产品中选价降幅较大,导致公司产品收入规模及毛利率下降幅度较大,影响创新投入。

由此判断,更具盈利能力和研发能力是企业阶跃的根本与关键。

业绩增量依赖新药 投入不足拐点何在

与以往集采趋势趋同,本轮集采主力军依然是国内头部企业,齐鲁制药、扬子江药业、科伦药业、中国生物制药、石药集团分别有16个、11个、11个、9个、9个品种拟中选。随着头部企业的优势持续扩大,国内仿制药市场的集中度预计将进一步提高。

记者还注意到,这轮集采拟中选品种对优势仿制药倾斜后,或将导致集采后市场格局发生变化。以仑伐替尼为例,目前甲磺酸仑伐替尼胶囊多为卫材生产,均价约108元/粒,集采后先声药业以降价97%给出3.2元/粒的最低价。在中国,这个三年销售额过十亿元的仑伐替尼开始了国产代替。

此外,硝苯地平控释片是本次集采中采购规模最高的,达到23.56亿元。此次集采共有12家企业入围,包括1家原研企业拜耳与11家仿制药企,最终9家企业中标。市场份额占比超过70%的原研药并未中标。这个年销售额超过60元亿的大品种硝苯地平控释片在地方集采联动,使得其价格在集采前已然“瘦身”,集采及医保政策趋缓,行业结构分化。

更进一步来看,带量采购更多是推动医保资金腾笼换鸟,以及对创新药研发的支持。

7月13日,北京医保局发布《关于印发CHS-DRG付费新药新技术除外支付管理办法的通知(试行)》,将针对满足条件的创新药械进行CHS-DRG范围外的据实支付。在DRG/DIP改革提速的背景下,本政策的出台对于创新药的支付环境释放了利好信号,既大幅提高了创新药对患者的可及性,也显著改善了优质创新药的盈利预期。

正大天晴药业集团全国销售总监李善伟认为,“除研发投入外,全渠道创新也刻不容缓。随着时间不断推移,院外销售比重不断放大。扩点增面、全面下沉是新业态,借助互联网实现‘医带患’模式及‘险药结合’为乙肝慢病管理打开了新的空间。”

新品种增量超过存量品种损失的拐点降至。不过,比拼创新力的时代,研发投入对医药企业的重要性显而易见。“集采和国谈产品大幅降价导致毛利率下降,如何在集采快速回笼现金流与研发投入持续增加之间取得平衡是篇大文章,也是挑战。”采访中有专家认为。

此内容为《医药经济报》融媒体平台原创。未经《医药经济报》授权,不得以任何方式加以使用, 包括转载、摘编、复制或建立镜像。如需获得授权请事前主动联系:020-37886610或020-37886753;yyjjb@21cn.com。