促进基本医疗发展 医保助力点透视

发布时间:2020-06-10 14:34:51作者:贺昊(国际注册管理咨询师)来源:医药经济报

6月6日,国家卫健委发布《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》(以下简称《公报》)。结合6月1日开始施行的《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》(以下简称《促进法》),笔者根据相关数据,分析当前医保在促进基本医疗卫生与健康可持续发展方面的助力点。

近四年基本医疗现状及提升空间

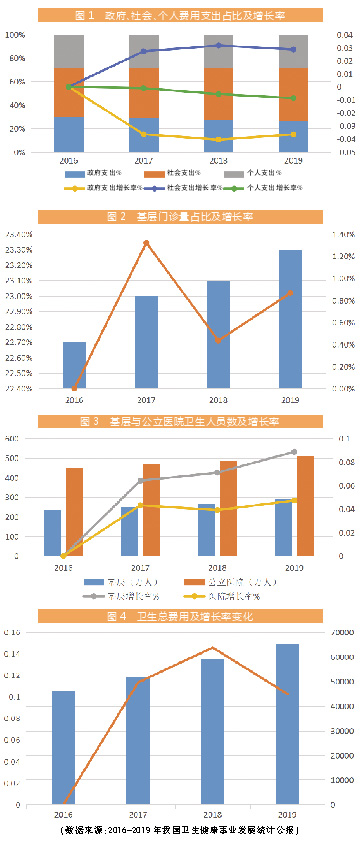

《公报》中与当前基本医疗现状及未来改进与提升有关的数据有四部分:一是政府、社会、个人费用支出占比的变化;二是基层门诊占比的变化;三是基层卫生人员数的变化以及同期公立医院卫生人员数的变化;四是卫生总费用的变化。

从图1可以看出,2016-2019年政府、社会、个人费用支出占比中,仅社会支出占比在增长,其余均在缩减,又以政府支出占比缩减最快,4年累计缩减超过3%。2019年个人支出占比仍然高达28.36%,4年占比累计缩减不超过1%。

在基层门诊量占比方面,近4年基层门诊量累计增长不超过1%,门诊量占比不及1/4(见图2)。相比公立医院,基层医疗机构卫生人员数在绝对数量上与其仍有很大差距,但人员数量的增长趋势稍稍超过公立医院(见图3)。另外,在卫生总费用及增长率上,2016-2019年,年增长率均超过10%(见图4)。

医保促进基本医疗发展建议

《促进法》中,有“两词”“两制”需要关注。这两个关键词是“公益”和“全生命周期”,“两制”即基层首诊制和转诊审核制。

医疗卫生事业应坚持公益性

《促进法》第三条规定,医疗卫生事业应当坚持公益性原则。对于公益性的概念,目前尚未有统一、权威的阐释。实务中,往往以可及性作为替代。可及性又可细分为地理可及性和经济可及性,这其中内涵了质量可及性或质量公平性。地理可及性可转化成经济可行性。因此,公益性与经济可及性关系密切。经济可及性也分两种,一种类似于分离均衡,即每个人都可按自身的经济条件获得相适应的医疗服务;一种类似于混同均衡,无论人们收入水平如何,可获得的医疗服务是无差别或均等化,即便有差异也很微小。要实现这两种可及性绝非易事,但都应该基于政府、社会个人经济的可承受性。这个可承受性也无一定之规,参照英、美、德、日等国政府、个人费用分摊比例来说,其个人支出占比均不超过15%,相比还处于发展中国家行列的中国,个人占比应该更低。

《促进法》第十三条提出,国家加大对医疗卫生与健康事业的财政投入,通过增加转移支付等方式重点扶持革命老区、民族地区、边疆地区和经济欠发达地区发展医疗卫生与健康事业。这是明确了政府在卫生费用上的责任取向:加大投入。从这几年的实际情况来看,卫生总费用增长率都在10%以上,这是经济已经步入新常态后的情况,可见,医保部门控制医疗费用快速增长的任务依然非常艰巨。当然,控费不能仅控制社会医保基金这一部分,还要把卫生总费用都纳入控制范畴。只有将卫生总费用纳入控费范畴,政府、社会、个人三者的经济可承受性才能得到保障、才可持续,医疗卫生事业的公益性也才有保障。

提升全生命周期健康水平

《促进法》第四条指出,提升公民全生命周期健康水平。要实现这一目标,在现有的技术水平下,只能通过构建连续医疗才能实现。倘若依然存在随意就医、医疗信息无法互通互联的情况,那么,全生命周期健康管理就很难连续,相关责任也无法追溯,也就难以达到在全生命周期这一漫长时间跨度内进行管理的要求。

现今学界对全生命周期健康管理可能存在一个误区:即将全生命周期分为若干个阶段,只要医疗机构分别对应这些阶段提供相应的医疗服务,就是全生命周期健康管理。其实,全生命周期健康管理首先是全周期健康信息的管理,这些信息必须借助某种机制归属于某一个特定的人员或机构进行长期管理,因为信息系统无法互联互通而分割保存在不同的医疗机构各自的信息孤岛上。

其次,要确保治疗的连续性。当下,为了规避责任风险更换医疗机构的治疗行为通常要重新开始新的诊疗模式必须彻底改变,这不仅限于医检结果、影像资料的互认上,还应该涉及诊疗方案的延续、修改及评价上。此外,还有健康教育、诊疗方案咨询(以切实实现患者的知情同意而不是仅追求患者同意)等等。实际上,这些都可归集到全科医生(家庭医生)角色职能的设定上。也就是要实现提升公民全生命周期健康水平这一目标,基层医疗机构的地位必须得到提高。

推进基层首诊制、转诊审核制。

从图2、图3可以看出,基层医疗机构在目前医疗体系中的地位仍然不高。基层门诊量占比不足1/4,卫生人员数量仅为公立医院的1/2。这样的倒金字塔结构,一来与国人的“人往高处走”的传统思想观念有关,也与目前主要是政府集中管理、社会分散管理还不充分有关。而更为重要的是,整个分配机制都与层级有关。大量人员拥挤在高等级医院里,支撑着高等级医院不断地寻求规模扩张,新的医疗用房、高新设备等,既提高了高等级医院内部管理成本,又增加了医疗技术人员向非技术领域流失所带来的人力资源浪费,自然也提高了卫生总费用水平。

要扭转这一局面,基层首诊制、转诊审核制必须尽快加以施用,并应成为强制措施。

★★★ 结语 ★★★

医保管理部门在卫生总费用的控制,在构建连续医疗以提升公民全生命周期健康水平,以及强制落实基层首诊制、转诊审核制上,都可着力施为以促进基本医疗卫生和健康可持续长效地发展。

此内容为《医药经济报》融媒体平台原创。未经《医药经济报》授权,不得以任何方式加以使用, 包括转载、摘编、复制或建立镜像。如需获得授权请事前主动联系:020-37886610或020-37886753;yyjjb@21cn.com。