“快疫苗”?谨慎!问谁解燃眉之急

发布时间:2020-05-27 16:26:17作者:张方 邱宇(沈阳药科大学)来源:医药经济报

“快疫苗”?谨慎!问谁解燃眉之急

这几天最大的新闻莫过于美国Moderna公司仅涉及8个志愿者的Ⅰ期临床可证明其有效性。但在其通报上也提及,有3名受试者高剂量使用后出现了不良反应。而该疫苗的长期安全问题更是有待考验。

新冠疫情已然迅速升级成为全球性疫情。到目前为止,没有证据表明这种病毒会像流感病毒一样呈现季节性的爆发和结束,因而我们无法确定这次疫情何时能够真正在全球范围内结束,也无法确定未来病毒是否还会发生变异而卷土重来。因此,我们迫切需要研发出能够有效针对新冠病毒的治疗药物和疫苗。

目前全球的科学家和制药公司都在加紧相关治疗药物的研发和测试。但是,对于何时才能研发出真正有效而又安全(即“利益大于风险”)的针对新冠病毒的药物和疫苗,没有人能够给出确切的答案。世界卫生组织虽已启动研发蓝图,但其最近的报告明确指出:“尽管候选药物很多,但到目前为止世界卫生组织并未认可任何一种药物是针对新冠肺炎的特效药。”

疫苗:中长期攻坚方向

“快苗”被谨慎对待的三大原因

从近期国际上关于新冠疫苗研发的评论中,我们不难发现:越是大型的国际制药公司,在发表有关疫苗研发方面的言论时,往往越趋于保守。

而从疫苗研发的历史数据看,谨慎是值得肯定和理解的,特别是对于短期内研发出的“快疫苗”而言。主要原因在于三个方面:

1.新冠病毒极易突变 新冠病毒属于RNA病毒,极易突变,这就可能导致疫苗的研发速度跟不上病毒的变异速度,这意味着研发一个RNA病毒疫苗的难度比DNA病毒高。

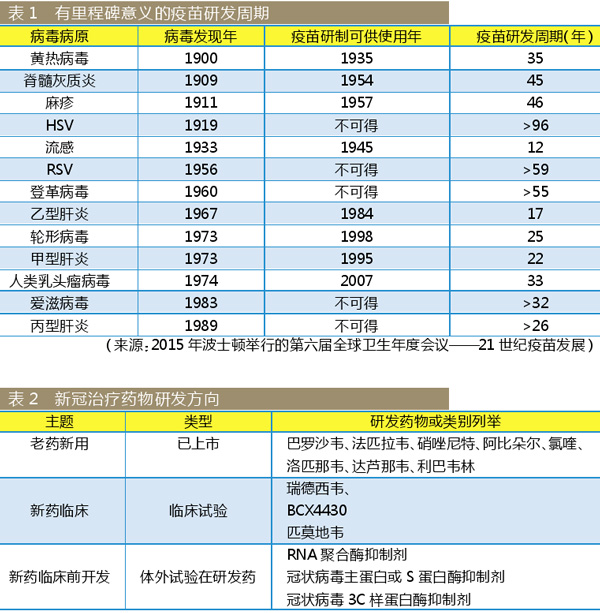

2.疫苗研发周期长 尽管如今疫苗的研发技术已经较为成熟,但是一款疫苗从临床试验走向市场绝大多数都经历了数十年甚至近百年。从历史上具有里程碑意义的疫苗的研发周期来看,流感疫苗的研发周期较短,为12年;最长的HSV疫苗研发周期超过96年,“容易”二字实在无从谈起。在人类与病毒斗争的漫长历史上,从来就没有什么侥幸。因此,疫苗开发只能作为中长期的攻坚方向来执行。

3.疫苗研发需要进行大量的人体试验 疫苗与治疗药物的临床试验不同,首先必须明确,疫苗是给健康人进行注射的。这意味着如果仓促研发没有进行充分的临床试验,可能引发无法预期的严重后果。所以,国际上对于疫苗的测试往往更加严格,其测试所需要的人体试验数量都是至少以千为单位进行计数的,进行上万次人体试验的疫苗也不罕见。

药物研发:解燃眉之急

老药新用、新药临床双管齐下

当前疫情还在不断蔓延,由于疫苗的研发周期往往较长而且仓促研发风险较大,因此与其期待疫苗的研发,不如期待药物试验解盲之后能够有比较好的临床结果。

关于新冠病毒治疗药物的开发主要包括三个方面:老药新用、新药临床以及新药临床前开发。

从目前疫情发展的态势来看,短期内想要研发出一种专门针对新冠病毒的特效药物,也是不现实的。因此在短期内,老药新用、联合用药以及对症治疗成为主要的抗疫措施。

老药新用具有如下优点:首先,已经上市的药物安全性高,不良反应率低。其次,药物的制程和开发比较简单,原材料取得较容易,价格相对便宜。

因此,短期内,对已经上市的治疗新冠潜在药物进行临床筛选,成为一个主攻方向。临床试验部分如瑞德西韦进行得也很快。

但是,体外试验药物能够通过三级临床试验的大概只有1%~1‰的机会。因此,在治疗药物方面,只能寄望于前两种类型药物解燃眉之急。

供应链:断供风险&机会

短缺清单?哪些产品可增加产能?

疫情的蔓延,给全球医药供应链带来巨大冲击。世界卫生组织发言人日前表示,全球范围内医疗防护用品短缺正在限制许多国家应对新冠疫情的能力。其呼吁各国政府和相关企业紧急行动起来,医疗防护用品的全球供应量要在现有基础上增加40%。

由于全球范围内需求的增加,以及囤积和不当使用等原因,医用手套、口罩、呼吸机、护目镜、面罩和防护服等医疗物资的供给出现短缺。世界卫生组织估计,为应对新冠疫情全球每个月需要8900万个医药口罩、7600万副医药检查手套和160万副护目镜。从全球范围看,口罩等防护器材的供应依然存在巨大的缺口。

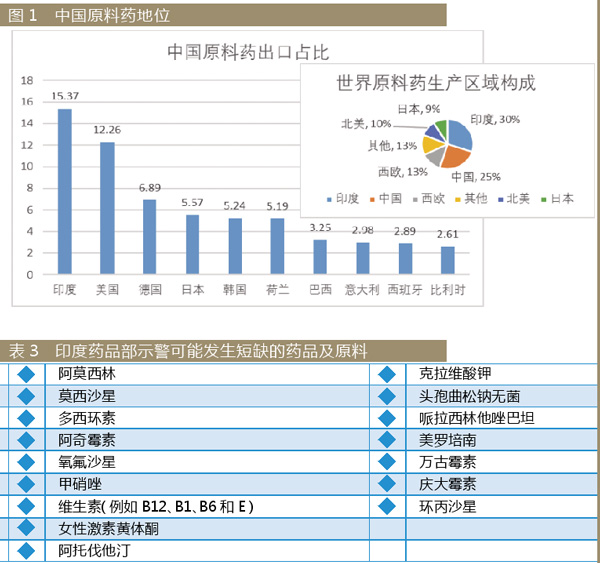

美国FDA表示,美国抗生素有97%来自中国,而原料药的80%是从中国和印度进口,如果疫情恶化,未来可能有150种药品发生短缺。

印度政府在3月3日限制了26种制药原料以及药品的出口,包括全球最常用的退烧止痛药乙酰氨酚。印度政府发出声明表示,目前库存仅够支撑3个月,并公布了未来可能发生短缺的药品。印度制药巨头西普拉警告,受疫情影响,全球制药厂面临原料短缺的危机,若中国原料断供,制药业可能面临停产威胁。

作为世界药品供应链的关键一环,中国政府应当密切监视供应链。潜在的供应中断或关键医疗产品短缺,或许是一些企业的机会。企业可以考虑对一些原料药和药品恢复生产和增加产能。

★★★ 结语 ★★★

针对当前的形势,在新冠病毒的治疗药物开发方面,可以考虑借助计算机模拟技术,加快对现有潜在治疗药物的筛选,短期内主要考虑对已经上市的可能显效药品进行开发和使用,并提高检测技术的准确率。长期主要考虑疫苗的研发和针对性的新药开发。

可以考虑借鉴世界卫生组织的研发蓝图经验,积极寻求国际合作,本着信息公开和透明的原则,沟通协调好药物开发方向的优先次序,避免重复工作。

此内容为《医药经济报》融媒体平台原创。未经《医药经济报》授权,不得以任何方式加以使用, 包括转载、摘编、复制或建立镜像。如需获得授权请事前主动联系:020-37886610或020-37886753;yyjjb@21cn.com。