行业长期结构性趋势不变

发布时间:2020-04-10 19:40:39作者:魏默 综合来源:医药经济报

年初,新型冠状肺炎在国内散发,目前疫情已经得到初步控制,但在海外出现了升级态势,与疫情防控和治疗相关的板块受到市场关注。

截至目前,卫健委已经出台了七版《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行)》。在检测手段上,主管部门也应急批准了多个检测相关产品(有条件批准上市、批件的有效期只有一年、产品有效期6个月),包括上海捷诺生物、上海之江生物、达安基因、圣湘生物、万孚生物、英诺特以及华大基因的检测试剂盒以及测序系统。

当前行业状况

1.治疗药物临床持续推进

治疗方面,根据第六版新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案推荐,非中药治疗中可以试用α-干扰素雾化吸入和洛匹那韦/利托那韦,中药治疗上可以选择藿香正气胶囊、连花清瘟胶囊、血必净注射剂、生脉注射液等。根据《北京协和医院关于“新型冠状病毒感染的肺炎”诊疗建议方案(V2.0)》,静注人免疫球蛋白被列为推荐用药且需求较大。中国生物通过采集康复者血浆已成功制备出特免血浆,并投入临床救治重症患者。

伴随研究的不断推进,有多个药物在进行新冠肺炎临床试验。瑞德西韦和磷酸氯喹两种药物在细胞水平上能有效抑制COVID-19的感染,但其在人体上的作用还有待临床验证。目前两款药物已分别在进行临床试验,其中,瑞德西韦的临床试验委托泰格医药和药明康德完成,样品生产由博腾股份进行,第三方实验室合作方为迪安诊断。本土企业中,博瑞医药、海南海药已经公告完成瑞德西韦的原料药和制剂的开发、生产部分工作。

此外,海正药业的法维拉韦片收到《药品注册批件》和《药物临床试验批件》。其中,有条件通过的注册批件的适应证为:用于治疗成人新型或再次流行的流感(仅限于其他抗流感病毒药物治疗无效或效果不佳时使用)。上市后需继续完成尚未完成的药学方面和临床药理方面相关研究。《药物临床试验批件》则是应急批准进行新冠肺炎的临床试验。

2.相关需求提升显著

疫情期间,CT、监护仪、血氧饱和仪和呼吸机等监护设备的需求大幅提升,口罩、防护服等低值耗材十分紧俏。上海证券方面认为,国家在进一步健全完善公共卫生应急管理体系的情况下,很有可能增加感染性专科病床数量、ICU重症监护病床,各地建设专科医院,会拉动相应医械、设备、耗材的需求。增加的床位则会拉动医疗信息化管理的需求,尤其是涉及ICU管理信息系统业务的上市公司。

3.第二轮国家集采龙头受益

按照第二轮集中采购工作安排,采购量计算基数为124亿片(袋/支)药品,各品种的约定采购量为采购量基数的50%~80%。据此计算,此次33个品种药品采购规模高达90亿元。其中,降糖药物阿卡波糖采购量最高,采购金额高达29.28亿元;治疗晚期胃癌的替吉奥,采购金额为10.45亿元。

根据中睿医药评论,除阿莫西林胶囊、碳酸氢钠片外,外企参与了其他31个品种的竞标,有5个品类有原研企业中标,中标的企业相较于自身价格平均降幅70.72%,相较于最高限价平均降幅为51.73%。此外,安立生坦、他达拉非、注射用紫杉醇(白蛋白结合型)3个中选品种未纳入国家医保目录,虽然医保不予报销,但并非集采真空区。

由于本轮集采文件明确,当单位可比价相同时,按照销售额、原料药是否自产等规则进行排序。因此,原料制剂一体化企业、具有产业链优势以及成本领先的规模化龙头企业受益,强者恒强的格局持续强化。

4.维生素报价持续上涨

受疫情影响,部分维生素厂家开工延迟,而需求确定且有上升趋势。国外提前备货,再加上江苏化工厂园区复产一再推迟,供应一度紧张。部分品种例如VK3库存几乎达到历史最低,货源紧张,厂家挺价坚决;VE国内大厂再次大幅提价(折合人民币71元);VB1也有所上涨;烟酰胺市场货源趋紧,报价不断上调。

近期医药板块表现

1.医药指数跑赢沪深300

医械板块表现亮眼

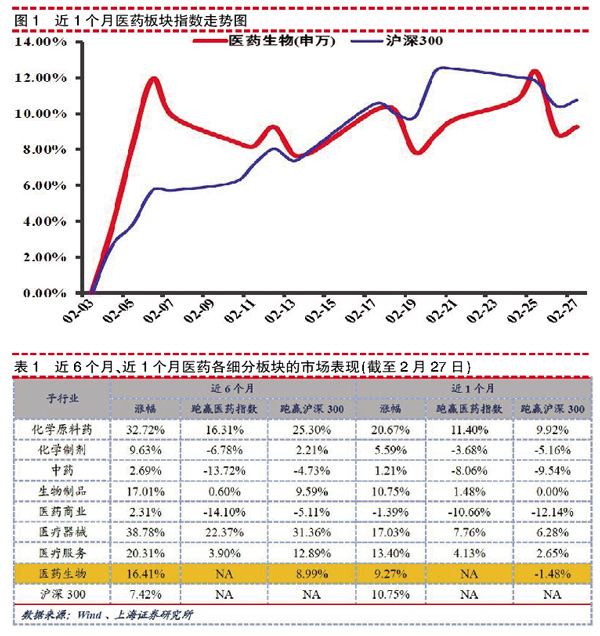

截至2月27日,以一个月区间统计,医药指数上涨9.27%,跑输沪深300指数1.48个百分点。子板块中,化学原料药板块涨幅最大(上涨20.67%);医药商业板块跌幅最大(下跌1.39%)。以六个月区间统计,医药指数上涨16.41%,跑赢沪深300指数8.99个百分点。医疗器械板块涨幅最大(上涨38.78%);医药商业板块涨幅最小(上涨2.31%),如图1、表1所示。

2.子行业分化明显

医药板块估值水平近期有所上涨。截止2月27日,医药板块绝对估值PE(历史TTM整体法)为48.58,相对于沪深300的估值溢价率约298.48%,均处于近十年的中高位水平,细分板块甚至达到历史高位。有机构认为,这是由于医药行业供给侧改革初见成效,创新药加速上市进入医保成为常态,医药是“科技”的精准体现,资金偏好增强。疫情的发展也拉升了医药板块市场关注度。

投资建议<<<

由于疫情已得到一定程度的遏制,不少证券机构认为,复工复产后,疫情对医药公司生产、销售等经营方面的负面影响会逐步消除。医药是刚需,对需求的主要影响是延缓释放。疫情进一步提升了公众对医疗行业的认知和关注度,尤其是血制品、创新药研发产业链、快速检测等领域。

鉴于此,机构对未来一段时期医药行业的增长仍持乐观态度,继续维持行业“增持”评级,并建议重点关注药品、生物药及医疗器械领域创新及创新产业链、医疗服务和药品零售等子板块。

此外,受疫情影响,部分维生素品种供需矛盾加剧,价格急升,也值得关注。长期来看,医院对医疗信息化管理尤其是ICU信息化管理系统的需求也会上升,相关上市公司随之受益。

当然,还需密切关注一些不确定因素变化。比如医保新政、新医保目录调整后的招采进度、带量采购扩面情况、医用耗材带量集采的各地试点及推进、一致性评价进度及后续走向、商誉减值风险以及疫情发展中的不确定性风险等,都将对行业及上市公司产生较大影响。

此内容为《医药经济报》融媒体平台原创。未经《医药经济报》授权,不得以任何方式加以使用, 包括转载、摘编、复制或建立镜像。如需获得授权请事前主动联系:020-37886610或020-37886753;yyjjb@21cn.com。