疫情防控期间 哄抬价格行为执法建议

发布时间:2020-03-05 21:16:35作者:王东海来源:医药经济报

新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,一些市场经营主体违背商业道德,借机哄抬商品价格,民生及防疫物品价格涨幅过大,甚至个别地方出现了抢购蔬菜、粮油、禽蛋等民生用品以及口罩、酒精等防疫物品现象。

疫情防控期间,商品价格涨幅多少才算哄抬物价?这关系到哄抬价格违法行为的认定和惩处,因此,对“价格过高上涨”的界限必须厘清。否则,极有可能出现市场经营主体怕被“错杀”而囤货不售或有货不进,进而导致民生用品和防疫物品紧缺的局面,影响疫情防控期间的社会稳定和人民群众的生产生活秩序。

【认定标准】

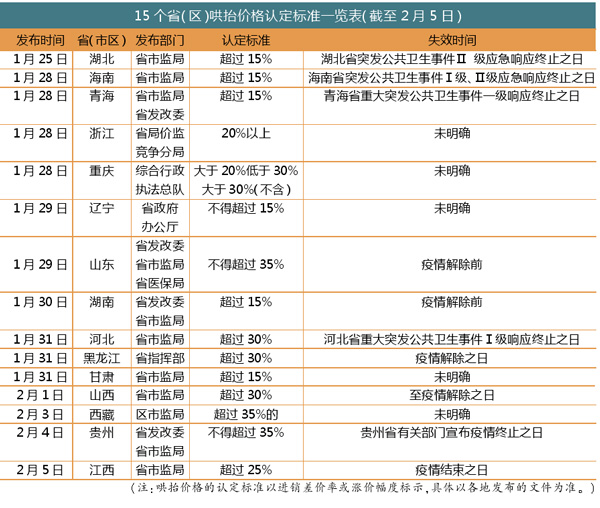

随着疫情的持续,根据《价格违法行为行政处罚实施办法》“构成哄抬价格行为的具体提价或涨价幅度,由省级价格主管部门根据当地具体情况提出,并报请省级人民政府批准确定”的规定,自2020年1月25日起,一些省(区)陆续出台了关于疫情防控期间有关价格违法行为的规范性文件。笔者检索到15个省(区)的文件(截至2月5日),这些规范性文件对哄抬价格的认定标准进行了明确,具体见列表。

通过梳理分析上述15个省(区)的规范性文件,可以得出以下几个关键点:

“进售差价率”

上述15个省(区)发布的规范性文件中关于哄抬价格认定标准基本上采用的都是“进售差价率”。疫情发生后,短期内供求关系发生明显变化,需求大幅上升,进货成本上涨,采取正常进销差价率来限定商品销售价格,既给予社会明确的价格预期,维护正常的市场经营行为和经营者供货积极性,又能够直观判断哄抬价格的行为,有利于特殊时期对哄抬价格行为的快速认定和查处,尽快平抑市场价格。

六省规定不得超过15%

其中,有6个省的规范性文件规定进销差价率不得超过15%,有3个省的规范性文件规定进销差价率不得超过35%。也就是说,目前发布的规范性文件中关于疫情防控期间哄抬价格认定标准最严厉的是购销差价率不得超过15%。

两省市规定售假低于1元不认定哄抬价格

甘肃省和重庆市发布的规范性文件都明确“商品销售单价低于1元的,不认定为哄抬价格”。重庆市发布的规范性文件进一步明确,“疫情防控期间,以销售商品进价为基础,价格上涨未超过20%(含20%)的,不认定为哄抬价格”。商品差价率高于20%低于30%(含30%)的,责令改正;商品差价率高于30%(不含30%)的,可认定为“哄抬价格”违法行为。这显然是考虑到了特殊时期和商品源头生产价格上涨和支持经营企业发展等因素。

不同省市计算方法不同

重庆市发布的规范性文件规定,差价率计算公式是(销售单价-购进单价)/购进单价×100%。而江西省发布的规范性文件规定,进销差价率是指销售价格与购进价格之间的差额与销售价格之间的比率,即进销差价率=(销售价格-购进价格)/销售价格×100%。

同样一件商品,同样的购进价和销售价,重庆的计算方法对哄抬价格的认定更加严苛,这有利于特殊时期从严惩处不法者。但是,江西的计算方法对哄抬价格的认定较为合理,更加符合惩治哄抬价格违法行为的同时还要保护疫情时期市场经营主体经营的积极性,从行政处罚的角度也更符合处罚与教育相结合的原则。

界定更客观

许多省(区)发布的规范性文件中采用了将本省重大公共卫生事件一级响应启动时间作为节点,以商品在该节点前最后一次实际交易的进销差价率作为哄抬价格的认定依据,以市场供需状况和价格水平真实地反应市场经营主体涨价的幅度。如此,哄抬价格违法行为的界定就更加客观。

尚需自由裁量

上述规范性文件只是明确了疫情防控时期哄抬价格的幅度界点(进销差价率),至于超过这个幅度界点如何具体处理,还需政府监管部门按照《价格违法行为行政处罚规定》,结合当事人的违法情节和社会危害性自由裁量。

时间效力有限

上述规范性文件适用的时间效力相当有限,从发布的目的性和规制的正当性来看,仅适用于疫情防控期间哄抬价格违法行为,疫情结束之后自动失效。

【应对建议】

[建议1] 及时向市场经营主体发布行政告知书

疫情爆发以来,市场经营主体在经营活动中哄抬物价的行为屡屡出现。为维护市场价格秩序,政府监管部门应积极履职,及时向公众发布查处价格违法案件的通告。同时,还应按照《突发事件应对法》《价格法》《关于商品和服务实行明码标价的规定》和《禁止价格欺诈行为的规定》等法律法规向辖区市场经营主体发布行政告知书,告知市场经营主体禁止哄抬价格。

《价格违法行为行政处罚规定》规定了“告诫”前置程序,有些违法行为只有告诫后不改正,才依法对其进行处罚。《指导意见》也明确,市场监管部门已经通过公告、发放提醒告诫书等形式,统一向零售经营者进行告诫的,视为已依法履行告诫程序。

因此,政府监管部门及时向市场经营主体发布公告或告知书,有利于疫情防控时期从快处理哄抬价格违法行为。

[建议2]结合实际及时出台哄抬价格的认定标准

目前,关于哄抬价格违法行为的认定,全国还有许多省尚无具体的认定标准,以至于执法实践中各地对哄抬价格违法案件的处罚力度不一。

笔者建议,对尚未出台哄抬价格认定标准的地方,按照《价格违法行为行政处罚实施办法》第二条第二款“构成哄抬价格行为的具体提价或涨价幅度,由省级价格主管部门根据当地具体情况提出,并报请省级人民政府批准确定”的规定,结合本省实际,出台关于哄抬价格违法行为“涨价幅度”的认定标准,并报请省级人民政府批准确定。如果是各省、自治区、直辖市市场监管部门出台的规范性文件,还应根据《指导意见》第十条规定,向国家市场监管总局(价监竞争局)备案。

[建议3] 遵守处罚法定和过罚相当原则

《市场监管总局关于依法从重从快严厉打击新型冠状病毒疫情防控期间违法行为的意见》明确,“对哄抬防护用品及制作原材料和基本民生商品价格等违法行为,在依法可以选择的处罚种类和处罚幅度内,适用较重、较多的处罚种类或者较高的处罚幅度进行处罚,其中,罚款的数额应当在从最低限到最高限这一幅度中较高的30%部分。各省级市场监管部门在不违反法律、行政法规的情况下,可以根据当地疫情防控需要,简化执法和听证程序,压缩办案时限,提高应当进行听证案件的罚款数额下限”。

疫情期间,从重惩处哄抬价格的违法者,加大其违法成本,进一步彰显了法律的威慑力,使那些潜在的违法者不敢再越法律红线,这符合法理上的“消除危险性原则”。但是,从重从快严打哄抬价格违法行为必须在法律框架内进行,遵循处罚法定和过罚相当原则,加强行政处罚与刑事处罚之间衔接,坚持刑事优先原则。否则,行政处罚就有可能因程序违法而无效。

[建议4] 从立法层面完善哄抬价格的认定标准

疫情期间的商品价格管控对疫情防控、市场秩序和社会稳定都具有重要意义,有关价格管控的立法也应不断完善。如哄抬价格的认定标准,目前各省出台的规范性文件适用时间几乎都是至疫情解除之日终止。也就是说,这些规范性文件都是应对疫情期间哄抬价格违法行为的临时性文件。疫情结束之后,政府监管部门在查处哄抬价格违法行为时,“提价或涨价幅度”的认定标准再次缺失。

保持法律的相对稳定性是法律制定的基本原则之一,建议修订《价格违法行为行政处罚实施办法》或者出台相关立法解释,对哄抬物价违法行为中的“涨价幅度”进行框架性的界定。如此,既能给予地方立法和政府监管部门出台相关规范性文件以参考,而且对完善价格法律法规体系、维护市场价格秩序稳定具有积极意义。

(作者单位:北京双法律师事务所)

此内容为《医药经济报》融媒体平台原创。未经《医药经济报》授权,不得以任何方式加以使用, 包括转载、摘编、复制或建立镜像。如需获得授权请事前主动联系:020-37886610或020-37886753;yyjjb@21cn.com。