外企在华策略调整启示

发布时间:2018-09-20 18:41:24作者:凌龙来源:医药经济报

2018《政府工作报告》指出,我国将提高基本医保和大病保险保障水平,居民基本医保人均财政补助标准将再大幅提高,大病保险制度也基本建立。

笔者留意到,3月1日,北京市人社局公布了新版医保目录,包括通过国家谈判的药品在内,还有不少为跨国药企用于治疗肿瘤等重大疾病的原研药。而今,跨国药企在华调整政策降价入医保的阶段性目标已经达成,但能否提升业绩还有待观察。

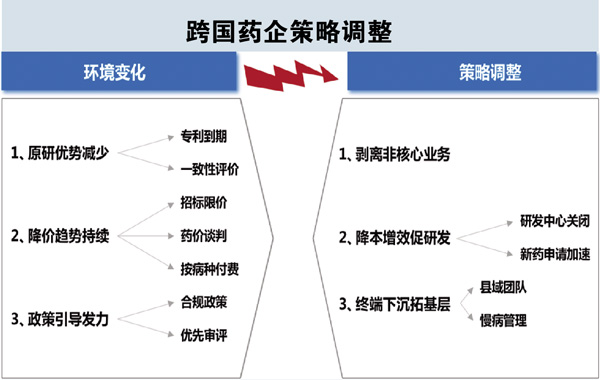

跨国药企调整策略由来已久。中国医药大环境变化对跨国药企在华经营带来新挑战,他们纷纷调整策略以面对医药新常态,使用的方法包括剥离非核心业务、降本增效促研发、终端下沉拓基层等(如图所示)。

环境变化

1.原研优势减小

有第三方数据显示,2012-2016年,全球有631个专利药到期,2017-2029年有97个专利药到期。失去专利保护后的外企原研药必将受到国产仿制药的一定冲击。伴随仿制药一致性评价的推进,国产优质仿制药将更多实现进口替代。

2.持续降价

2015年,招标限价压力令众多跨国药企大幅降价或弃标;2016年,药价谈判结果公布,部分外企原研药降幅显著;2017年,新一轮医保药品目录准入谈判,谈判药品的平均降幅达44%;2018年初,人社部发布按病种付费病种推荐目录,涉及130个病种,对高价原研药亦形成巨大压力。

3.政策因素

医药合规政策频频实施,医药代表备案制、“两票制”、反商业贿赂等,强监管环境持续发酵。当然,也有对外企有利的政策出台,根据相关政策,申请人在欧盟、美国同步申请并获准开展药物临床试验的新药临床试验申请,或在中国境内用同一生产线生产并在欧盟、美国同步申请上市,且已通过其药品审批机构现场检查的药品注册申请可以优先审评。新药审批提速也为跨国药企带来新机会。

策略调整

1.剥离非核心业务

重重挑战之下,跨国药企更加专注优势产品和领域,剥离非核心业务,组织调整,裁减人员,控制成本。以2016年为例,诺华转让骨科品牌密盖息给泰凌医药;拜耳将“白加黑”等品牌药在中国市场的商业运作总包给上药控股;礼来将稳可信、希刻劳的销售权外包给亿腾医药,等等。

2.降本增效促研发

跨国药企以降低成本、提高效率为操作思路,关闭部分在华实验室,专注研发上游,外包部分研发环节;抢抓优先审评审批机遇,加速新药进入中国,创造新的市场增长点。比如2015年,AbbVie公司关闭肾病研发中心;2016年,诺华解散中国生物研发部门;2017年,礼来表示关闭位于上海的早期临床研究实验室,GSK关闭位于上海张江的神经疾病研发中心,等等。

3.终端下沉拓基层

在分级诊疗等制度的引导下,基层市场成为新蓝海。跨国药企从占优势的第一终端逐步布局第二、第三终端。虽然“水土不服”的现象时有发生,但趋势不改,跨国药企的本土化战略还有更长的路要走。

我们看到,阿斯利康成立了县域医院团队,大力开拓商业渠道;阿斯利康先后与微医成立中国消化分级诊疗平台,与春雨医生共建一体化的慢病管理体系,开展线上线下联动的医生培训、患者教育、疾病管理项目等。

本土药企启示

对于跨国药企的在华策略调整,本土企业从中可以得到何种启示呢?在笔者看来,本土药企与跨国药企在中国市场上既可合作又有竞争。

合作方面,可以承接外企的剥离业务。外企的非核心业务质量较好,根据企业自身的情况考虑取长补短或业务扩张。也可以合作研发、生产和销售,这与跨国药企的本土化发展战略一致。还可以设立合资企业,但这种合作方式中双方的利益可能难以调和,要慎重考虑。

竞争策略上,一是建议利用高水平仿制药对跨国药企的原研药进行进口替代。外企已经进行了医生和消费者教育,这是最好的选择。二是在基层市场展开终端拦截。外企在城市医院市场占有优势,但在二、三终端优势相对较小,本土药企可以利用“地利”优势进行终端拦截行动。

此内容为《医药经济报》融媒体平台原创。未经《医药经济报》授权,不得以任何方式加以使用, 包括转载、摘编、复制或建立镜像。如需获得授权请事前主动联系:020-37886610或020-37886753;yyjjb@21cn.com。